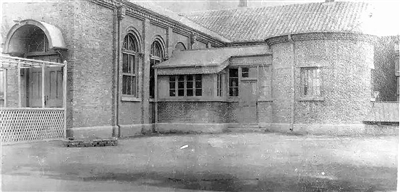

天津滨海新区的黄海化工研究社遗址

20世纪20年代的黄海化工研究社

旧时,中国传统白酒生产多使用大曲、小曲为糖化发酵剂,生产周期长,淀粉利用率低,不便于机械化酿酒。1922年,“中国民族化学工业之父”范旭东在天津塘沽建立黄海化学工业研究社(简称“黄海社”),这是我国最早建立的企业科研机构。不仅研制出“红三角”纯碱,而且在传统食品、酿酒、饴糖、醋、酿酒微生物等领域的研究同样成绩可观。1932年至1934年,“黄海社”13项研究成果中,酒类和酿酒微生物占了6项。因此后人评价,中国酿酒行业的科学起步从“黄海社”开始。

培养“菌牛”的孙学悟

酒的种类与风味是饮料中最丰富的单元。葡萄酒、香槟、啤酒、威士忌、格瓦斯、汽酒、佐餐酒等因原料、产地和工艺不同各有千秋。但中国人最喜欢的还是白酒。

我们祖先不是用单一酵母菌分解糖类生成酒精饮料,而是用曲来酿制白酒。前者产生的酒精饮料香型单一,所以洋酒不以香型分类。先人在千年前就发现谷物蒸煮后再加工会产出复杂香气的酒,而特定的种曲加之地理条件的不同能演变出各种风味。

范旭东建立“黄海社”后,聘请哈佛大学化学博士孙学悟主持工作。孙学悟以卓越的才能和理论创新精神被我国最早的大型化工企业“永久黄”同仁尊称为“西圣”,即从西洋学成归来的圣人。

孙学悟生在威海卫孙家疃村。青年时代,受科学和民主思想影响,未满17岁就东渡日本留学,是威海卫第一位留学生。1905年,在日本留学期间参加了孙中山领导的同盟会。第二年,孙学悟回国投入推翻清朝统治的革命活动,进入上海圣约翰大学求学,利用学生身份作掩护,宣传革命思想。一段经历后,他感到奔走宣传收效甚微,决定转向以实在的科学技术创新振兴落后的中国。

1910年,他考取清华留美预备学堂。1911年入学哈佛大学,是中国第一批公费留美学生。1915年,取得哈佛大学化学博士学位后,留任哈佛大学助教。1920年归国后,在南开大学任教。后在唐山开滦煤矿公司任总化验师,这个职务相当于开滦煤矿的总工程师,有着优厚的待遇。但是,他深感在英国人经办的企业里工作,不符合自己振兴民族工业的初衷。这时,恰逢爱国实业家范旭东在天津创建我国首个制造精盐、纯碱的大型化工企业,与外商竞争,希望科技人才来此进行科学研究。当范旭东得知孙学悟的名望与心思后,立即派人去开滦公司聘请加入,并专门为他创办中国第一个企业附设的化工研究机关——黄海化学工业研究社,由他全权主持工作。

孙学悟主持“黄海社”后,以享有国际盛誉的英国皇家学会、法国法兰西科学院为楷模,广聘著名学者,不限门类,不分学术派别,尊重研究人员特长、志趣,允许自由选择研究课题,这种宽松的科研环境使黄海化学工业社一成立就成为“永久黄”掌握化学工业成功密码的神经枢纽。

“黄海社”初期目标是协助“久大”“永利”解决技术问题,调查及分析国防工业、农作物与肥料、菌学与农产品加工制造、水溶盐与化工医药等关乎国计民生的众多项目。孙学悟认为,中国国情要求必须在重视重化工研究的同时开展轻化工研究,微生物发酵是投入少产值高的行业,为此,黄海社制订了发酵和菌学的研究方向。

我国有着悠久的酿造历史,但历来缺乏现代科学的发掘开发。孙学悟认为,微生物菌种如同牛一样为人类工作着,千千万万的菌种就是千千万万只牛,要发展菌学研究,让发酵产品丰富国人生活。为此,孙学悟沉下心来,不为功名富贵所惑,将自己关在实验室里默默研究。他常说:“学术研究是一项神圣工作。”他以“狮子搏兔”的精神与各类肉眼看不见的微生物菌种打交道。

在他的指导下,“黄海社”不仅对传统酿酒、制醋、制饴糖、泡菜、腐乳进行了微生物菌学及发酵物的营养研究,还在工业化苎麻脱酸剥离纤维、五倍子发酵、糖蜜发酵、酒精发酵等系列研究中取得成果,为中国发酵工业生产奠定了基础。

宋子文曾和孙学悟是同学,找人来约孙学悟到“中央研究院”,并许愿为他专门设立一个研究所,还说:“何必择那么一个小范围的东西研究?弄点大的吧!” 但孙学悟不为所动,仍带领研究人员埋头科研,为培养“菌牛”苦干。

“忠实的牧童”方心芳

孙学悟的威望和人品吸引了另一位立志研究微生物的大师——方心芳,也加盟到“黄海社”研究发酵,并在白酒酿造理论上取得突破。工业微生物学在中国是一门年轻的科学。孙学悟、方心芳在天津开启了我国工业微生物学的研究,使他们成为中国在此领域的奠基人。

方心芳,生于河南临颍县石桥乡方庄。先毕业于河南汲县法文学校,后在上海劳动大学农学院农化系学习,毕业后慕名到“黄海社”。他由社长孙学悟直接领导进行了改良高粱酒酿造的研究。通过化验分析,找到了生产高粱酒时原料利用率低的原因。针对这个问题,他们选择糖化力强的霉菌和酒精发酵力强的酵母菌,用麸皮或酒糟做成霉菌曲,再加入酒母代替原来的曲酿酒。结果,不但提高了原料利用率,还节约了制造大曲需用的粮食。

1933年,方心芳专程到山西调查研究古老的汾酒,发现有关汾酒的酿法及其秘诀,用科学理论写出了“清香型白酒发酵”的首篇文献。1935年,方心芳去欧洲学习研究,先后在比利时鲁汶大学、法国巴黎大学、荷兰菌种保藏中心及丹麦嘉士伯研究所研究工业微生物的形态生理,鉴定出中国大曲中根霉菌及酵用菌的新型种群,为研究工业微生物学打下坚实基础,对后期的科研工作发挥了作用。

几十年来,方心芳分离鉴定了不少优良酵母菌、霉菌及细菌种群,并定名了一些新菌种。筛选培育出的多种发酵工业用优良菌种一直在工厂使用,创造的财富难以估计。如五通桥毛霉、酒精酵母、酿醋细菌等,至今仍在推广应用。“抗战”爆发后,方心芳取道法国马赛回国,在南京见到了范旭东,范旭东让他去重庆准备 “黄海社” 内迁事宜。在极端困难的情况下,范旭东买了一台显微镜,给他每月各15元的生活费和实验费,继续支持他的研究。

1938年1月,方心芳在重庆南渝中学科学馆开始战时科学研究。抗日战争初期,各单位忙于迁移,学术空气低沉,方心芳与范旭东、孙学悟商量,拟编印一本刊物,得到范先生应允,定名为《黄海发酵与菌学特辑》双月刊,这本期刊一直编行到1951年底,共刊12卷70期,对全国发酵工业及工业微生物研究起了理论指导的作用。

1941年至1949年,方心芳兼任东山国立中央技术专门学校微生物学及发酵学教师。1947年被南京政府教育部批准为教授。1951年至1954年,曾在北京大学教授微生物学。1960年,他专门调查茅台酒的酿造方法,指出茅台酒酿造法关键是要用特高温曲,让曲中生香细菌发挥作用。经20年的研究,方心芳的这个判断已变成一些茅台香型白酒的生产诀窍。

方心芳在天津塘沽“黄海社”科研期间,还做了一件有战略意义的事——微生物菌类种质保藏。虽然他为保藏菌种吃尽苦头,但这些菌种为全国发酵工业作出重大贡献,创造了亿万财富。“黄海社”从1931年起收藏的微生物菌种到1952年被中国科学院接管,已成为我国宝贵财富。方心芳是中国科学院学部委员,微生物所研究员,中国微生物菌种管理保藏委员会主任,中国微生物学会顾问。

1952年,“黄海社”被划入中国科学院。同年6月,孙学悟去世。方心芳受孙学悟委托,将保藏的珍贵菌种无偿献给国家,接替了黄海化学工业研究社主任职务。在方心芳的带领下,中国科学院北京微生物研究室的研究范围延伸到工业微生物学各个方面。如:石油微生物、冶金微生物、霉腐微生物、食品微生物、菌种保藏及分类鉴定等。

1959年,与科学院应用真菌研究所合并为中国科学院微生物研究所后,方心芳为工业微生物室主任兼副所长。十年动乱后,他研究完成了烷烃发酵生成长链二元酸,获得1979年国家发明奖。1980年,国家科委成立中国微生物菌管理保藏委员会,任命方心芳为主任。推动中央各单位加强菌种的保藏及应用。

方心芳几十年来一直着重培养人才,在他直接、间接指导下成长的副研究员及研究员有几十人之多,在各个领域取得了出色成果。