春天自然是可爱的,但若无这一场近十年来北方遭遇的最强沙尘暴,人们还意识不到春天的可爱是如此孩子气!前一天还“吹面不寒杨柳风”,“绿柳才黄半未匀”;后一天就“北风卷地白草折”“风吹沙度满城黄”。好了,这下不用纠结杨柳的绿色匀不匀的问题了,满眼望去,皆是“黄天厚土”。

口罩,在疫情还未结束的今天,又新增了防风沙的作用。更多的人选择闭门不出,借助密封性良好的门窗与风沙保持“安全距离”。手机里电脑上,关于沙尘暴的图片、影像、知识新闻、段子妙语齐飞。知名作家马伯庸一句“沙尘一来,北京立刻变成北宋了”,为沙尘暴中面目模糊的北京城,赋予古画色彩的浪漫联想,迅速在各大平台刷屏。不过吧,这句话美则美矣,不够真实。人家宋画里的人可没戴口罩啊,这些屋舍人物、舟楫凉亭,山川草木,可都干净透亮着呢!

无款 盥手观花图页 南宋 天津博物馆藏

苏汉臣 婴戏图页 南宋 天津博物馆藏

作画嘛,那画面自然是艺术家有意识的选择。沙尘暴的天气,艺术家估计也正为茅屋抗不多久就要为狂风所破而瑟瑟发抖,没有了作画的悠闲自在。古画里描绘沙尘暴天气的作品比较少见,更多的文人选择把这份记忆放进诗词里。因此有了文章一开头提到的“风吹沙度满城黄”,有了“大漠风尘日色昏”和“千里黄云白日曛”,这些描写大多见于边塞诗,因为沙尘暴常常降临西北和华北地区,而这里正是古代戍边所在。插播一则小趣闻,唐代王之涣有一首很著名的《凉州词》,诗曰:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”有学者认为,这其实是宋代计有功编《唐诗纪事》时的修改稿,王之涣原诗第一句是“黄沙直上白云间”,描写的就是沙尘暴袭来时飞沙走石、天昏地暗的景象。玉门关与黄河相距有1000公里远,诗人再怎么想象力超凡,也没办法牵着黄河走这么远的路不是?

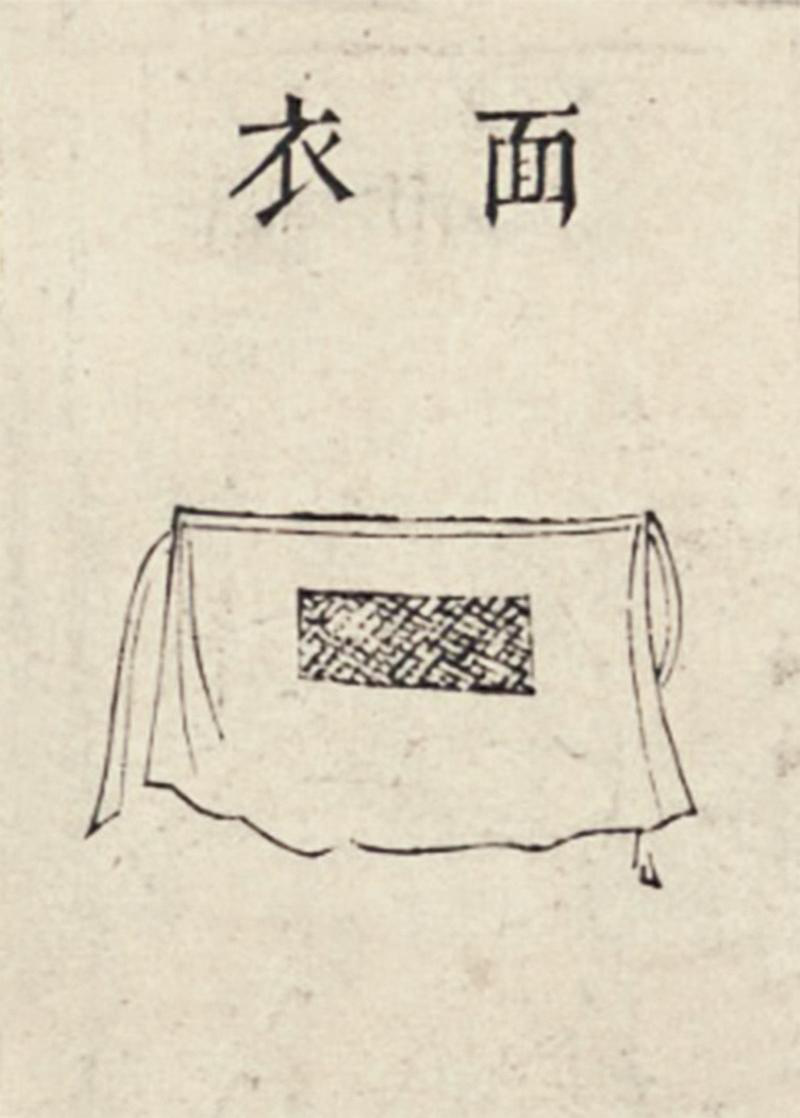

沙尘暴古已有之,古人自有对付它的办法。像口罩这种充满现代医疗化工气息的物品,古人也早就想到并使用过,名称也文雅得多——面衣。据汉应劭《西京杂记》卷二“赵昭仪遗飞燕书”条记载,赵昭仪赠予皇后赵飞燕各色贵重服饰,其中就有“金花紫罗面衣”。推想可能是用细纱织就并装饰金线刺绣的美丽丝织品,除了防尘,还能做装饰,十分符合女性爱美的天性。“面衣”也有叫“面帽”的,宋高承《事物纪原》卷三《冠冕首饰部十四》“帏帽”条曰:“又有面衣,前后全用紫罗为幅下垂,杂他色为四带,垂于背,为女子远行乘马之用,亦曰面帽。”认为面衣是女子乘马使用的障面物,它能将人头部前后包裹,并以四带系后。

明王圻、王思义父子《三才图会·衣服》中据此记载复原图

这里说的面衣是将人脸全包裹,一般情况下,防风沙最主要是做好口鼻的防护。在故宫博物院藏旧传五代胡環绢本《番骑图》卷,画中两位头戴顾姑冠、身着长袍的女子就环保多了,只遮掩了口鼻,形更似今天的“口罩”。

五代 胡環《番骑图》卷(局部)故宫博物院藏

面衣也好,大巾也罢,还包括倪方六先生提出的“羃离”、“帷帽”“绢巾”等,其效果究竟如何呢?明屠隆 《在京与友人》文中称:“燕市带面衣,骑黄马,风起飞尘满衢陌。归来下马,两鼻孔黑如烟突。”嗯,画面感已经有了。面衣保护不了鼻孔,想必还是因任其在风中飘荡,包裹得不够紧实。那么不妨在此隆重介绍一下天津神秘女子们春天里的“面部防护技术”——

凭借全方位无死角包围式的面纱,天津大妈们彻底隔绝了风沙的自然攻击,并顺便创造了一种极具视觉冲击力的行为艺术。玩笑归玩笑,面纱还是很有用的,毕竟在时不时就起风沙的北方春天,你要是不戴,出趟门就能省一顿饭钱——路上吃土就吃饱了。